基于 CH554 实现一个小夜灯。

当下的小夜灯普遍存在着痛点:

1.待机时间短

2.颜色不可调,夜间太亮光线刺眼

3.点亮时间不可调,不方便使用

为此,制作了这样一个小夜灯:使用 18650 电池,同时外壳设计上预留了最够的空间,可以根据用户需要自行扩展加大电池通量。颜色和点亮时间可以用过串口自行设置。

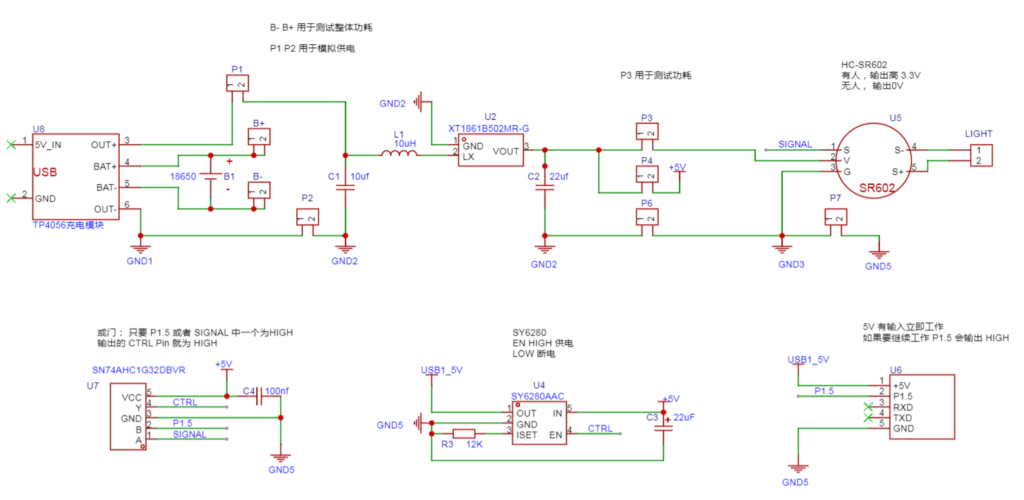

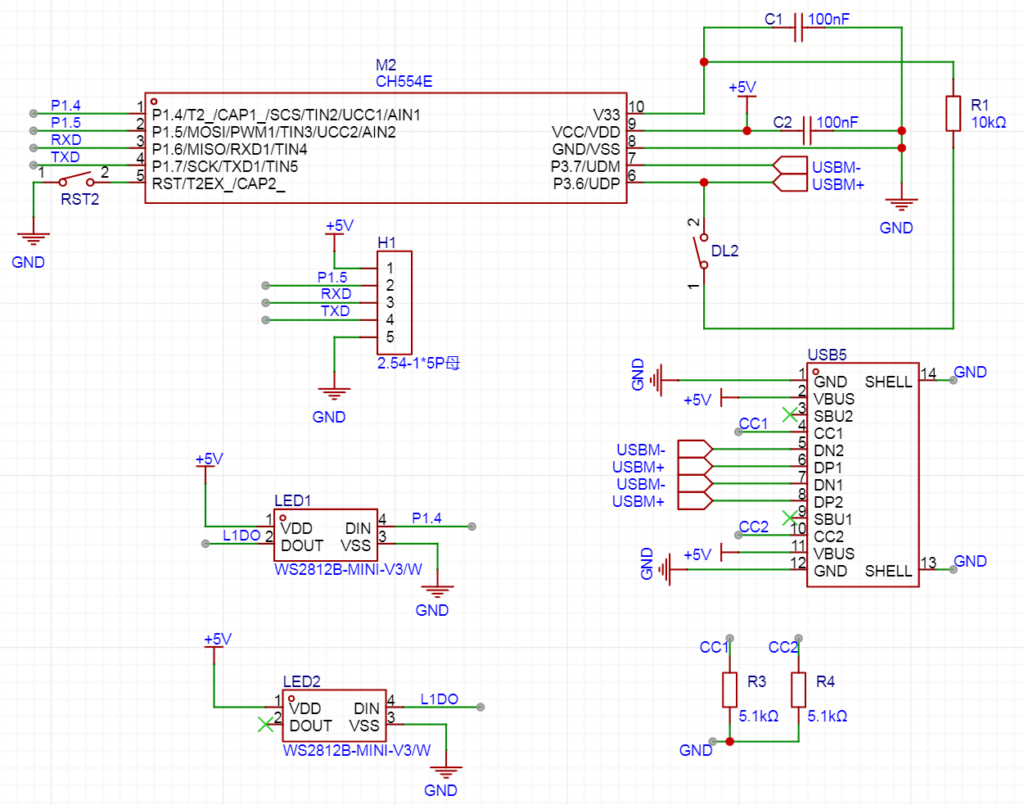

核心部件有2个,一个是 HC-SR602 人体红外感应模块;另外一个是CH554 单片机芯片。此外,外部还有TP4056充电模块,18650电池,XT1861B502MR-G升压芯片,5V开关芯片和SN74AHC1G32DBVR或门芯片。

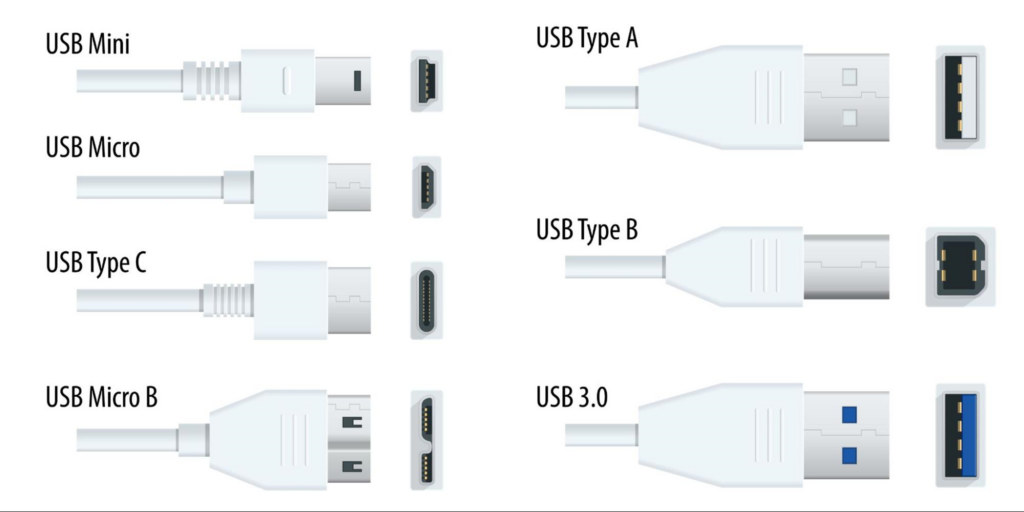

基本原理是 18650和TP4056充电模块配合工作,负责充放电管理。TP4056充电模块自带一个TypeC接口可以用于充电。当18650放电到2.4V时,TP4056充电模块自动停止工作防止过放。然后XT1861芯片负责将2.4-4.2V电压升压到5V 提供给HC-SR602 人体红外感应模块使用。当这个有人触发红外感应模块后,模块输出到或门芯片,经过运算后用于触发SY6280AAC进行供电。之后,CH554 根据存储的颜色控制 WS2812 LED 发光。同时根据设定的时间控制前面提到的或门。这样就可以实现即便人体红外感应模块输出停止工作之后,仍然输出5V。

HC-SR602模块主要参数(在底板上)

- 工作电压:3.3V-15V;

- 静态电流:20uA;

- 感应距离:最大5M;建议0-3.5M;

- 信号电平输出:H=3.3V(检测到周围有人体);L=0V(检测周围无人体);

XT1861产品特点(在底板上)

· 最高效率:94%

· 最高工作频率:300KHz

· 低静态电流:15µA

· 输出电压:1.8V~5.0V(步进 0.1V)

· 输入电压:0.9V~6.5V

· 低纹波,低噪声 小体积封装

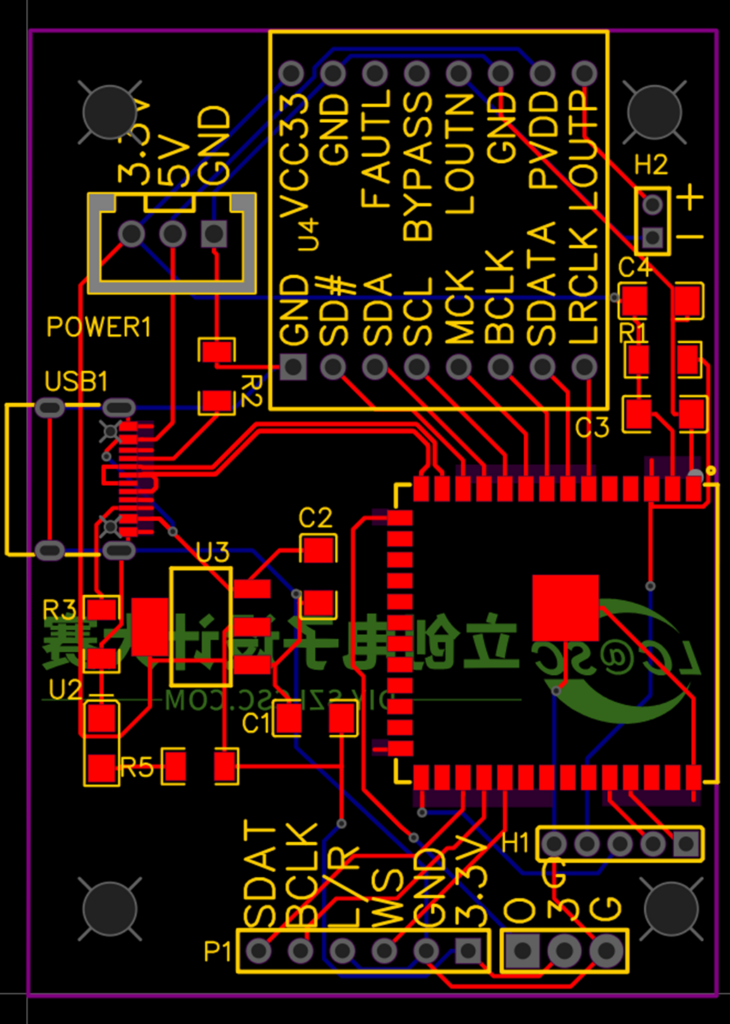

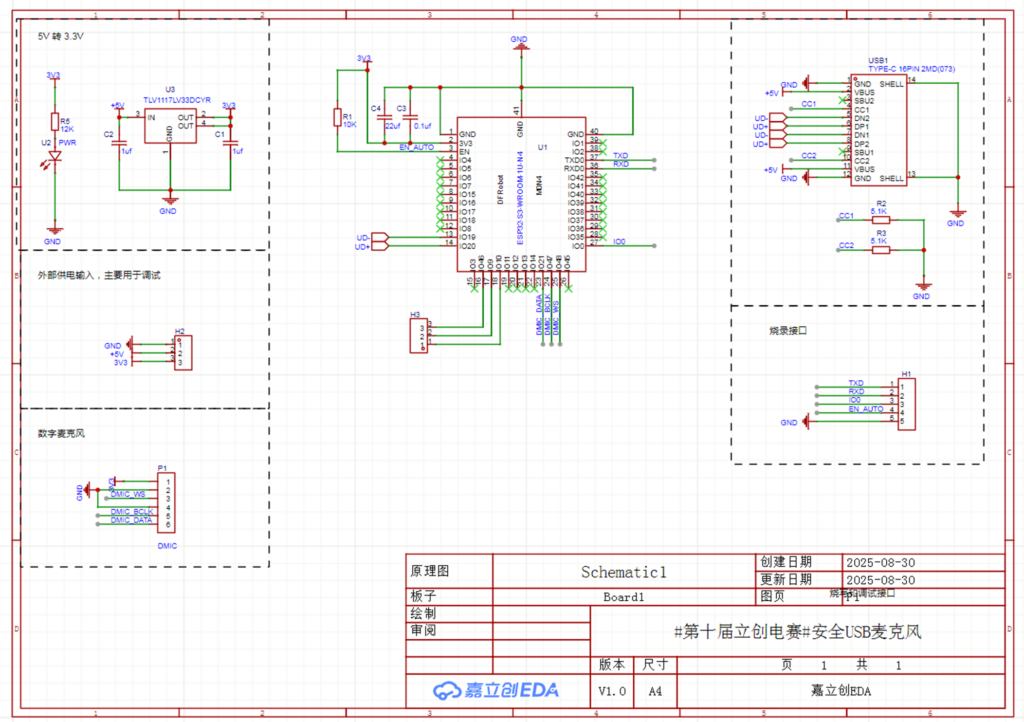

这里设计的是主控部分,如果想整体工作起来需要配合底板。具体项目在 https://oshwhub.com/zoologist/ch554-xiao-ye-deng-20250510

这里主控部分完整的主要功能是:

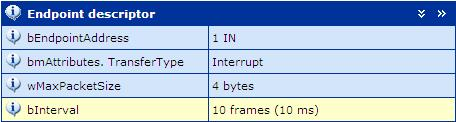

1.接收来自串口的,LED 颜色和时长的设定;

2.工作之后负责控制LED 颜色

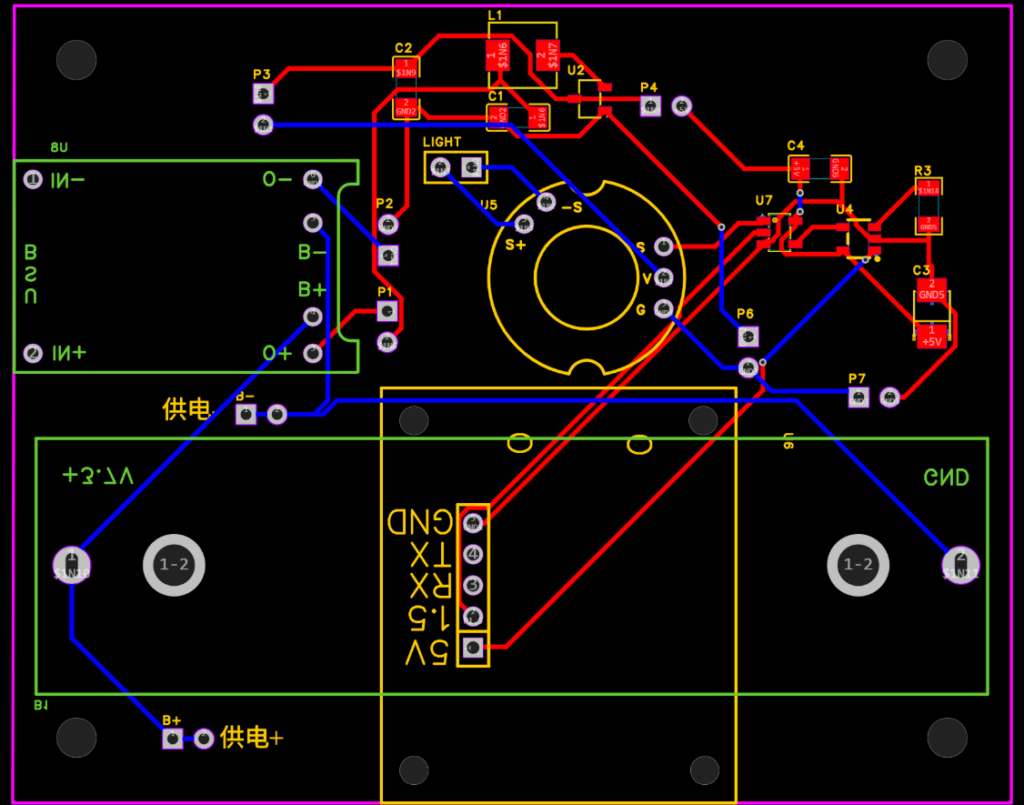

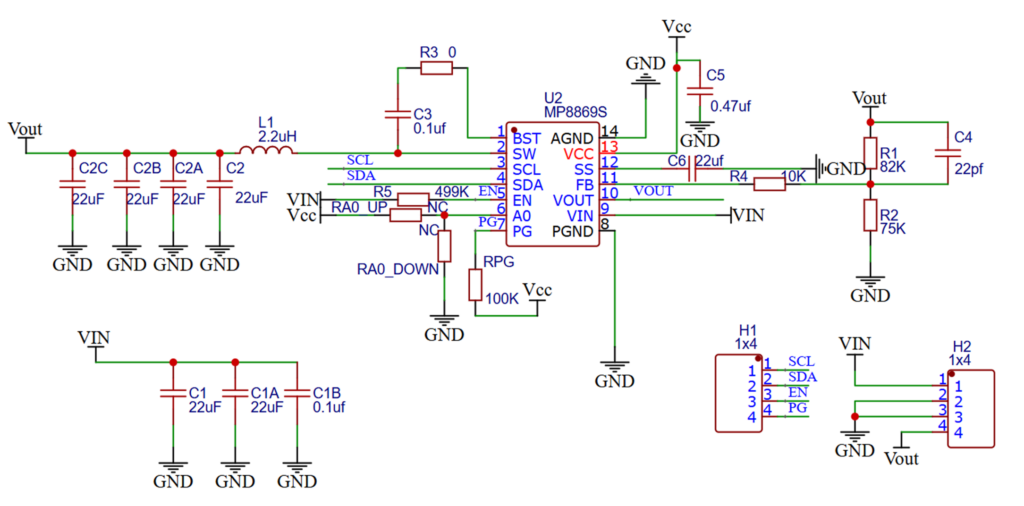

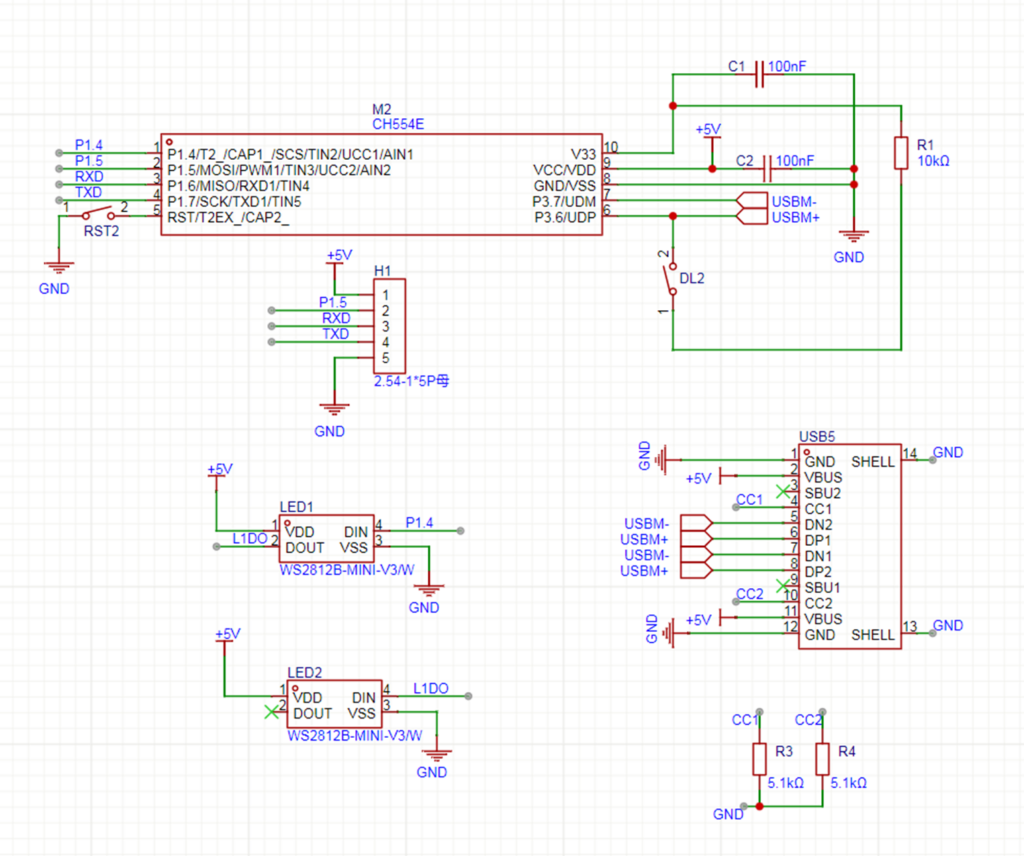

电路图:

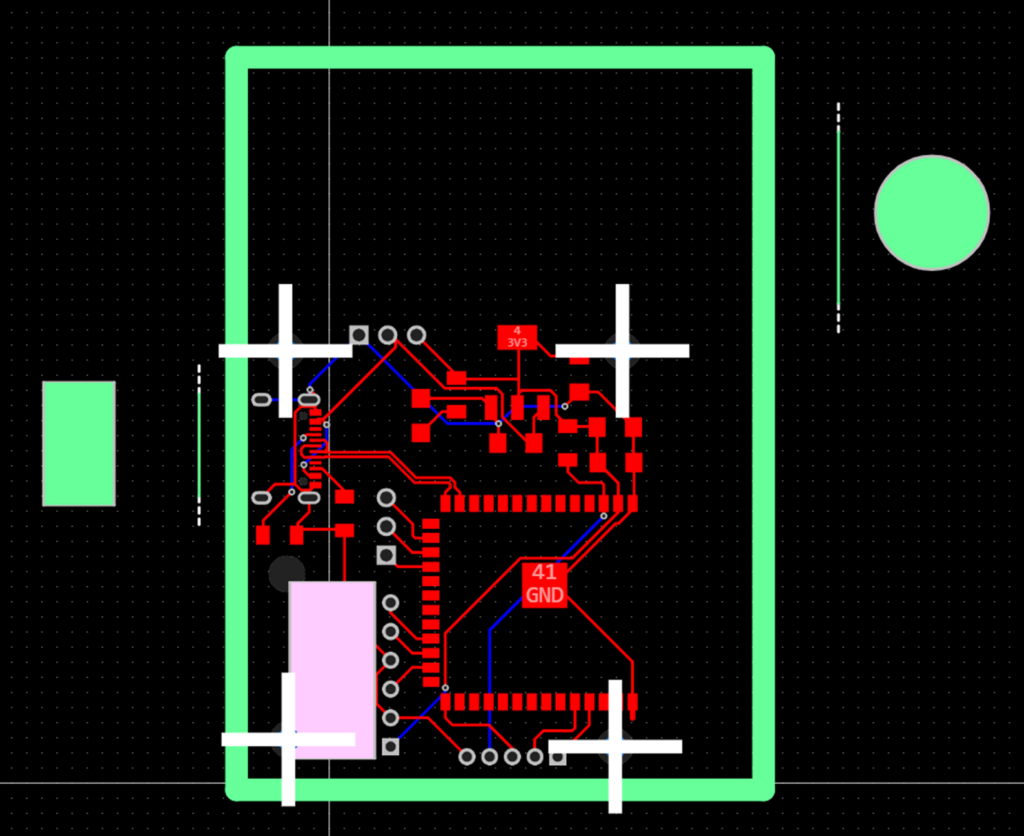

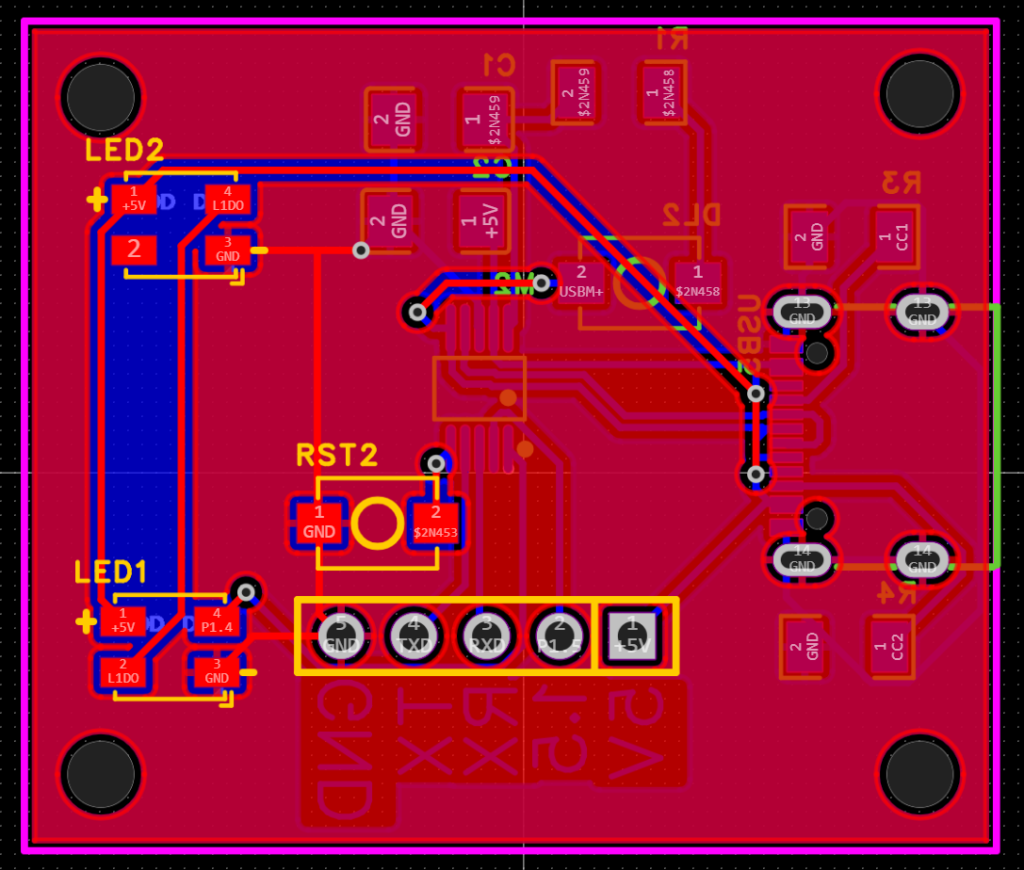

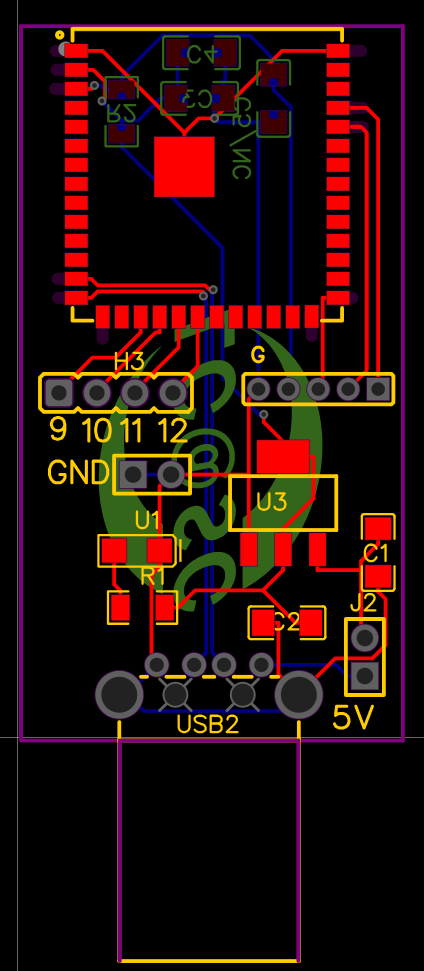

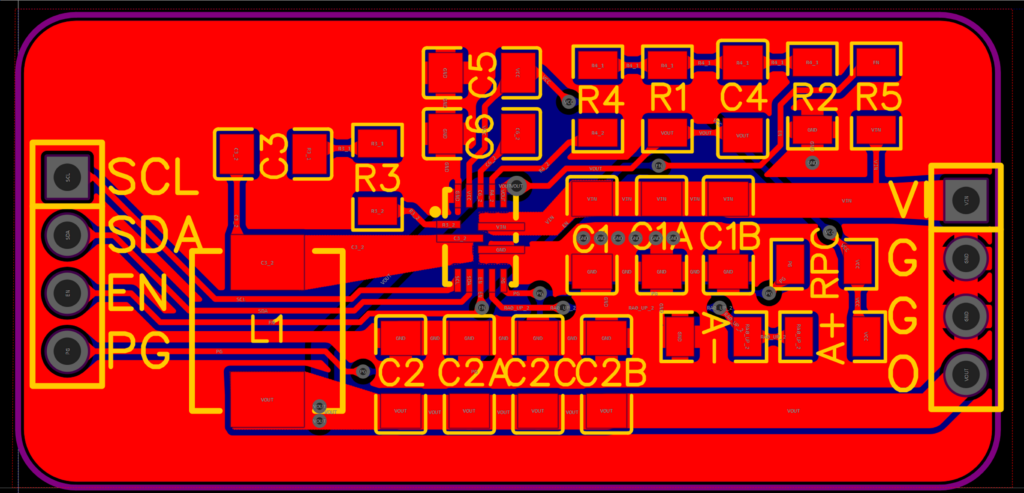

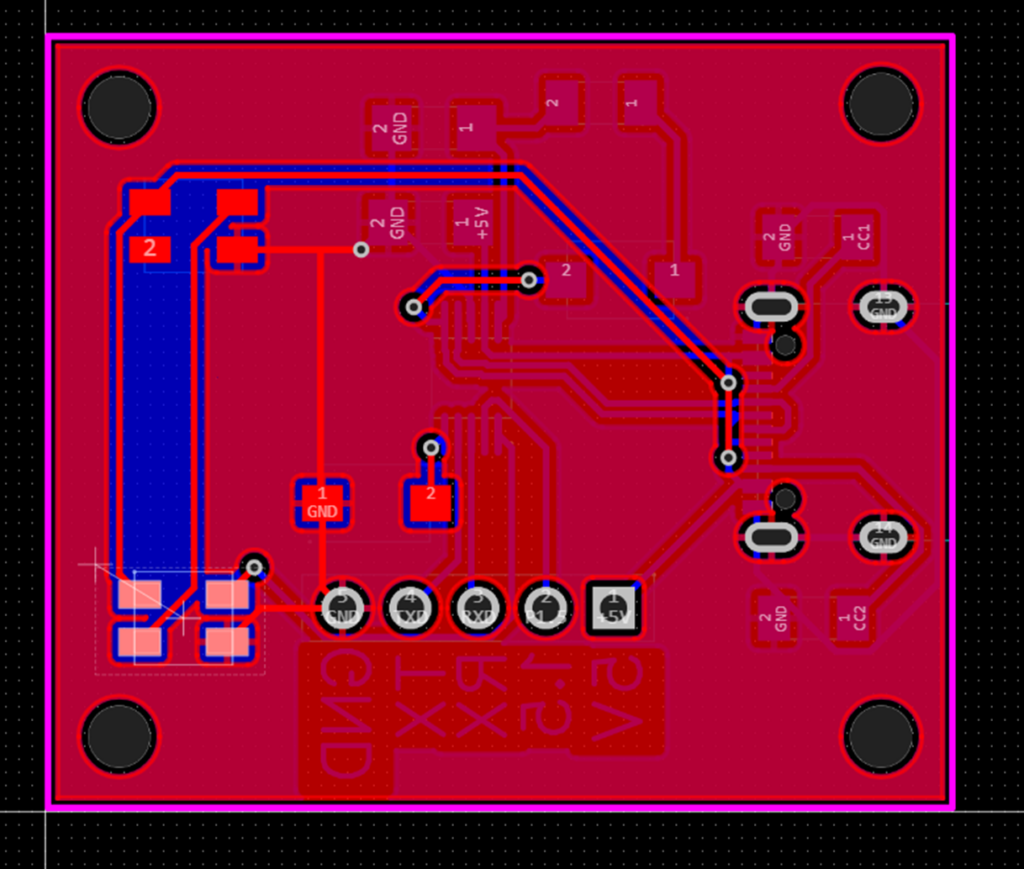

PCB 设计:

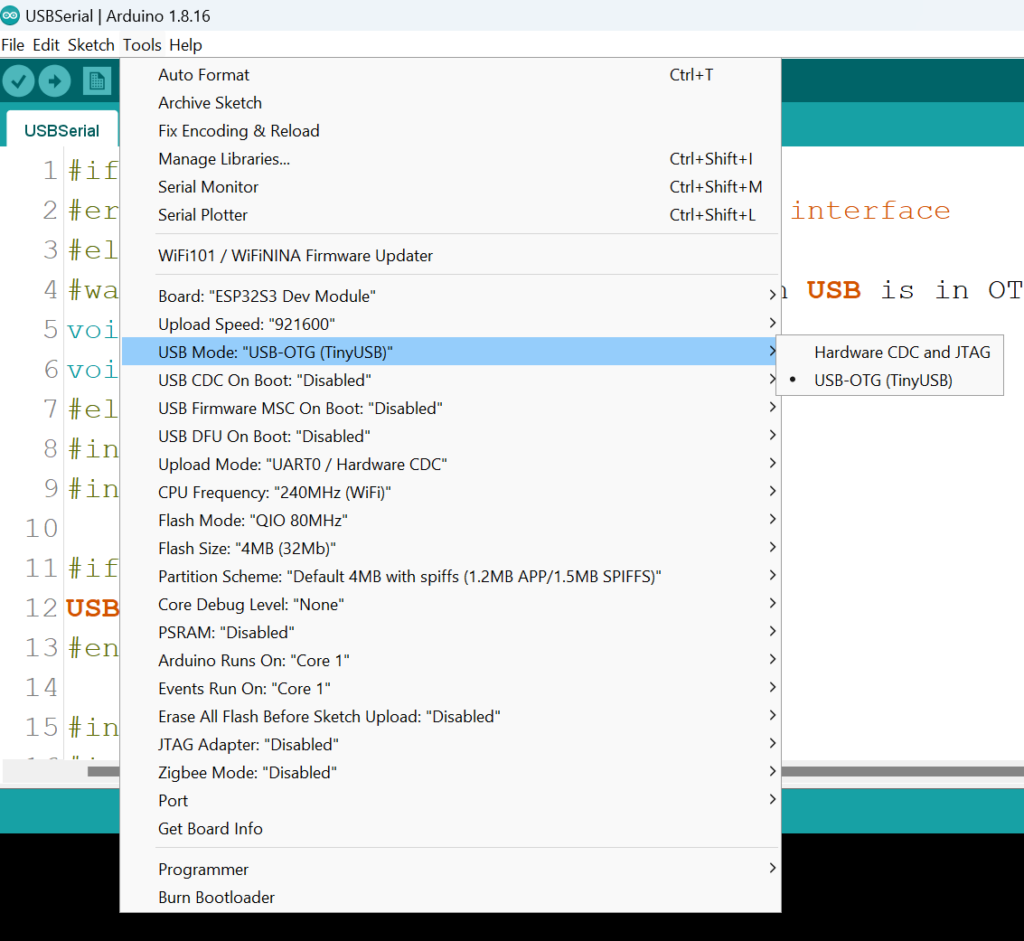

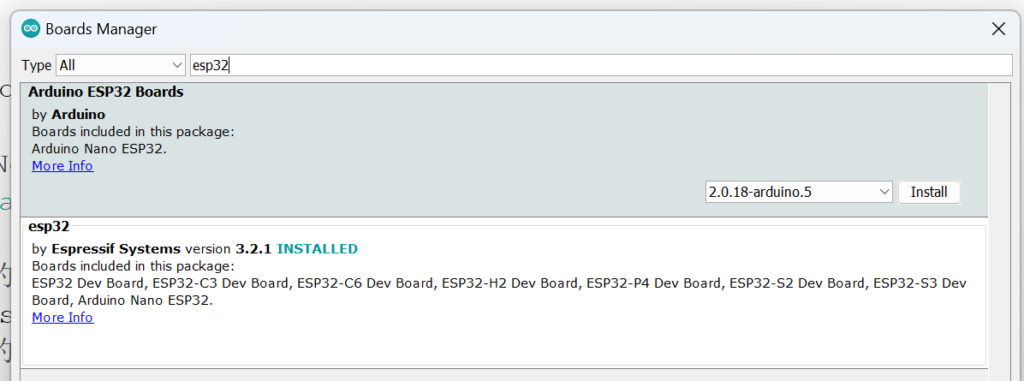

代码使用 Arduino 完成:

#ifndef USER_USB_RAM

#error "This example needs to be compiled with a USER USB setting"

#endif

#include "src/userUsbCdc/USBCDC.h"

#include

#include "DataFlash.H"

#include "include/ch5xx.h"

#define NUM_LEDS 2

#define COLOR_PER_LEDS 3

#define NUM_BYTES (NUM_LEDS*COLOR_PER_LEDS)

__xdata uint8_t ledData[NUM_BYTES];

#define BIT1 2

// USB 串口 Buffer

uint8_t recvStr[6];

uint8_t recvStrPtr = 0;

// 之前保存的颜色值

uint8_t rValue, gValue, bValue;

uint16_t TimeLighting;

// 定义电源控制引脚

#define POWERCTRL 15

// 定义LED信号线

#define LEDCOLOR 14

#define NEOPIXELSHOW neopixel_show_P1_4

unsigned long ElspLighten = 0;

unsigned long Elsp = 0;

void SetLEDColor(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {

for (uint8_t i = 0; i {

set_pixel_for_GRB_LED(ledData, i, r,g,b);

NEOPIXELSHOW(ledData, NUM_BYTES);

delay(10);

}

}

void setup() {

// 供电引脚接管电源

pinMode(POWERCTRL, OUTPUT);

digitalWrite(POWERCTRL, HIGH);

// LED 颜色控制

pinMode(LEDCOLOR, OUTPUT);

USBInit();

// 读取颜色信息

Flash_Op_Check_Byte1 = 0x00;

Flash_Op_Check_Byte2 = 0x00;

ReadDataFlash(0, 1, &rValue);

ReadDataFlash(1, 1, &gValue);

ReadDataFlash(2, 1, &bValue);

// 读取时长

ReadDataFlash(3, 2, &TimeLighting);

// 这里需要写成这样,避免上电亮一下的问题

delay(10);

//set_pixel_for_GRB_LED(ledData, 0, 0, 0, 0);

//NEOPIXELSHOW(ledData, NUM_BYTES);

SetLEDColor(0,0,0);

delay(10);

// 读取之前保存的灯颜色

//set_pixel_for_GRB_LED(ledData, 0, rValue, gValue, bValue);

//NEOPIXELSHOW(ledData, NUM_BYTES);

SetLEDColor(rValue, gValue, bValue);

delay(100);

ElspLighten = millis();

}

void Enter_DeepSleep(void)

{

// 第一步:关闭所有外设模块

SAFE_MOD = 0x55; // 进入安全模式

SAFE_MOD = 0xAA; // 解锁寄存器写保护

PCON &= ~BIT1; // 确保PD位初始为0

IE_EX = 0x00; // 关闭扩展中断

IE = 0x00; // 关闭所有中断

TCON = 0x00; // 关闭定时器控制

TMOD = 0x00; // 关闭定时器模式

SAFE_MOD = 0x00; // 恢复安全模式

// 第二步:设置IO口为低功耗状态

P1_DIR_PU = 0x00; // 所有IO设为输入模式

P3_DIR_PU = 0x00; // 所有IO设为输入模式

// 第三步:进入停机模式

SAFE_MOD = 0x55; // 二次确认安全模式

SAFE_MOD = 0xAA;

PCON |= BIT1; // 置位PD位进入停机模式

PCON |= BIT1; // 推荐重复写入确保执行

while (1);

}

void loop() {

while (USBSerial_available()) {

char serialChar = USBSerial_read();

recvStr[recvStrPtr++] = serialChar;

if (recvStrPtr == 5) {

// 测试命令

if ((recvStr[0] == 0x55) && (recvStr[1] == 0xCC)) {

USBSerial_print(rValue);

USBSerial_flush();

USBSerial_print(gValue);

USBSerial_flush();

USBSerial_print(bValue);

USBSerial_flush();

USBSerial_println(TimeLighting);

USBSerial_flush();

}

// 设置颜色

if ((recvStr[0] == 0x55) && (recvStr[1] == 0xAA)) {

// 记录收到的颜色信息

rValue = recvStr[2];

gValue = recvStr[3];

bValue = recvStr[4];

// 将颜色信息写入 eeprom

Flash_Op_Check_Byte1 = DEF_FLASH_OP_CHECK1;

Flash_Op_Check_Byte2 = DEF_FLASH_OP_CHECK2;

uint8_t result = WriteDataFlash(0, &recvStr[2], 3);

if (result == 0) {

// 写入成功

USBSerial_println(result);

USBSerial_flush();

} else {

// 写入失败

USBSerial_println(result);

USBSerial_println("f1");

USBSerial_flush();

}

//set_pixel_for_GRB_LED(ledData, 0, rValue, gValue, bValue);

//NEOPIXELSHOW(ledData, NUM_BYTES);

SetLEDColor(rValue, gValue, bValue);

}

// 设定时长的命令

if ((recvStr[0] == 0x55) && (recvStr[1] == 0xBB)) {

// 记录收到的颜色信息

TimeLighting = (recvStr[2]) + (recvStr[3] 200) {

recvStrPtr = 0;

Elsp = millis();

}

// 到达点亮的时间后关闭,如果是插在电脑上则不关闭

if ((millis() - ElspLighten > TimeLighting * 1000UL) && (USBConfiged == 0)) {

// 关灯

//set_pixel_for_GRB_LED(ledData, 0, 0, 0, 0);

//NEOPIXELSHOW(ledData, NUM_BYTES);

SetLEDColor(0, 0, 0);

digitalWrite(POWERCTRL, LOW);

// 进入省电模式

Enter_DeepSleep();

}

}

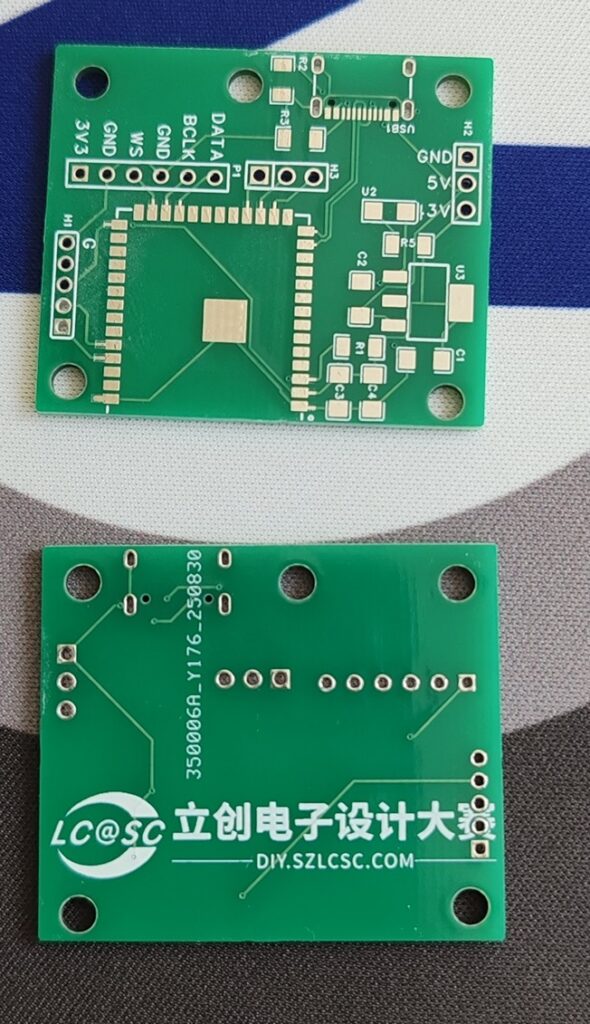

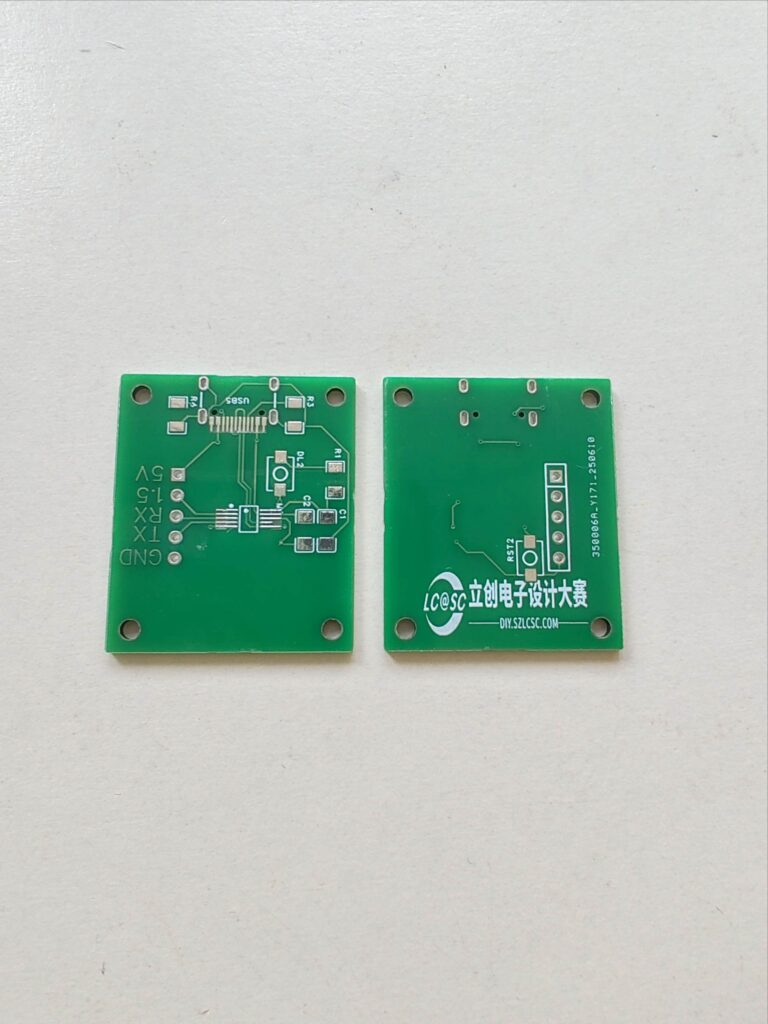

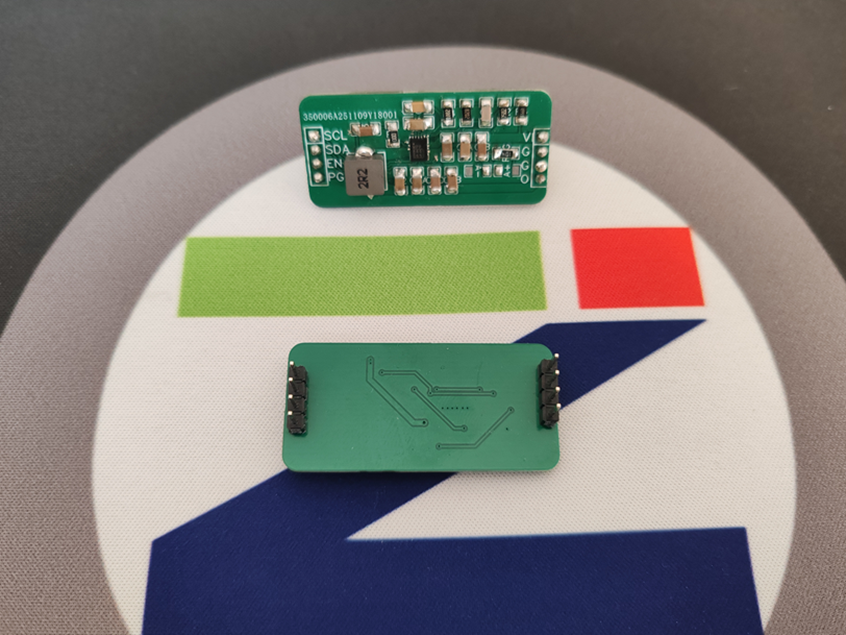

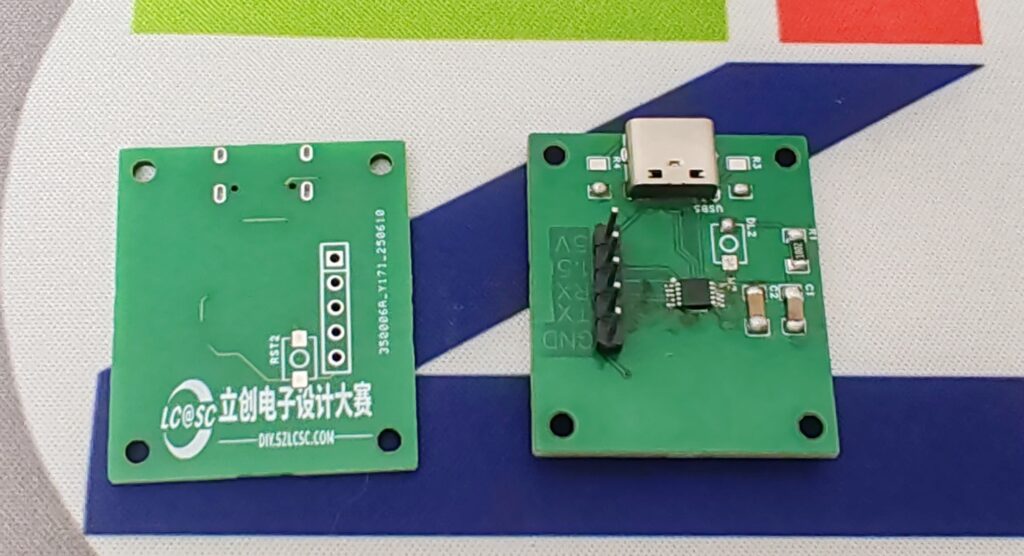

焊接后的实物:

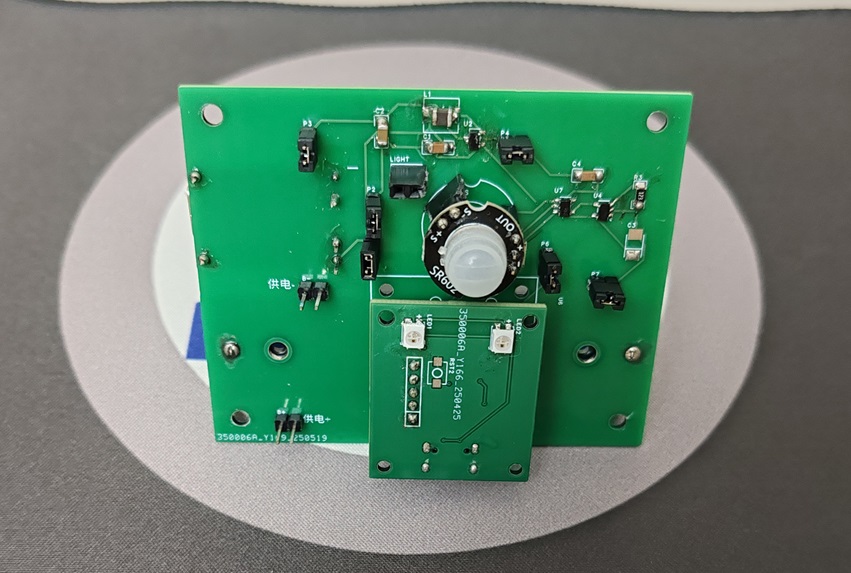

安装后的照片

3D外壳设计图:

完整代码:

完整电路图和PCB:

工作的测试视频